Esse artigo apresenta um ponto de vista particular e não deve ser interpretado como verdade absoluta

A mais recente edição da SFX Magazine trouxe várias imagens novas do especial The Day of the Doctor, além de declarações bombáticas (as usual) de Steven Moffat. Ele também explicou a ausência de Christopher Eccleston e deu dicas sobre o personagem de John Hurt.

A ausência do 9º Doutor será sentida para muitos fãs de Christopher Eccleston, cujas motivações para a saída da série sempre foram envolvidas em mistério. Mas não há nada de especial nesse fato: ele havia assinado contrato para apenas uma temporada, e não queria ficar marcado no papel. Com uma extensa carreira no teatro e no cinema, Ecclie trouxe com maestria o personagem de volta à vida em 2005, e essa será sua maior contribuição para a trajetória de Doctor Who – e fim. Por isso, quando procurado por Steven Moffat, ele simplesmente disse, em um tom muito amigável, que “não se vê fazendo o especial”. Simples assim. 🙂

The Day of the Doctor ainda traz a participação de John Hurt, mais uma reencarnação do timelord que não merece levar o título de Doutor. Moffat explica a criação do personagem: “Por que não um Doutor de uma vez só, que existe em apenas um episódio? Eu sempre pensei nisso. E se no meio da série o 45º Doutor aparecesse e fosse interpretado por Johnny Depp? Não seria interessante?”. Ele ainda levantou uma polêmica acerca da aparição de Doutores passados. “Também tínhamos a ideia de trazer um Doutor da série clássica, mas teria que ser William Hartnell. Não dá pra ser nenhum dos outros. Ele diria ‘No que eu me tornei?’. Esse é o tipo de confronto que você gostaria de ver no especial de 50 anos”.

Uso essa declaração de gancho para desabafar algo que vem me incomodando há muito tempo. Steven Moffat, ele próprio um fã de Doctor Who desde criancinha, com essa infeliz declaração, jogou no lixo todo o legado deixado pelos Doutores além de William Hartnell, que foi brilhante, sim, mas não devemos jamais nos esquecer da contribuição dos outros atores na construção do personagem e seu papel no sucesso da série. O sonho dos fãs de repetirem a dose de um The Five Doctors foi por água abaixo. Infelizmente, vivemos um momento onde o showrunner acha que é Deus e transforma o próprio personagem do Doutor em um Deus, esquecendo que um dos traços de sua personalidade é justamente passar despercebido pelo tempo e espaço.

Do centro de sua megalomania, Moffat coloca um grande espetáculo cheio de cores e efeitos – algo que também nunca fez parte de Doctor Who, conhecido por seu baixo orçamento e monstros de geleia – para esconder o fato de que seus roteiros não fecham, seus personagens são mal construídos e ele não sabe fazer uso do whoniverso com maestria. As temporadas 5, 6 e 7 foram as de maior orçamento por parte da BBC, e embora isso seja benéfico de muitas formas (eu não acho que o dinheiro estraga o programa, se bem usado), a sensação no final de capa episódio é que ele mostrou muito, mas falou pouco. Isso quando não ficamos com um grande ponto de interrogação, sempre com a promessa de respostas que nunca vêm. Ou será que virão? Será que no final o grande espetáculo se fecha? Ou simplesmente temos que deixar a nossa cabeça preencher a lacuna como nos convém, abrindo espaço para nossa própria criação de fanfictions e teorias? Em épocas de Livejournal, Facebook e Tumblr, é um prato cheio. Eu também gosto de teorias, e o arco Bad Wolf também me prendeu bastante. Mas os finales das temporadas 5 e 6 deixaram – e MUITO – a desejar.

Mas vamos à construção de personagem. A volta da série em 2005 inaugurou algo crucial: o fato de que a companion é o nosso ponto de vista. Ela faz as perguntas que queremos fazer; ela se maravilha com as coisas do mesmo jeito que nós faríamos; de certa forma, nos identificamos nesse papel de companheiros do Doutor que nos leva por esse universo fascinante. Rose, Martha e Donna tinham família, tinham histórias críveis e palpáveis. As viagens com o Doutor as marcaram para sempre, mas a elaboração de todas essas tramas foi feita com cuidado, aos poucos, com a maestria de Russell T. Davies, que fazia questão de revisar todos os roteiros para não ter nenhuma ponta solta. Era gostoso assistir aos episódios de sua era, um por um, com as aventuras fechadinhas, com histórias bem contadas, falando pouco e dizendo muito. Não vou dizer que não houve falhas. Existem episódios ruins nas temporadas 1-4. Perfeição não existe. Mas quando eu olho para o quadro geral, as recordações são boas. Rose, Martha e Donna, com Eccleston e Tennant, sem esquecer de Barrowman, tiveram momentos brilhantes e conquistaram os nossos dois corações.

Chegamos então à 5ª temporada, agora nas mãos de Steven Moffat. O ponto de vista de Amy Pond sempre foi crucial para a transformação do nosso querido timelord em Deus. Desde criança ela esperou e esperou pelo Doutor, transformando-o no homem mais importante de sua vida, muito mais do que Rory. Moffat brinca com o fato de que Amy precisa fazer uma escolha entre os dois – desde quando esse tipo de coisa acontece em Doctor Who? Por acaso queremos ver Peter Davison dando uns amassos em Tegan ou Nyssa? Já pensou Patrick Troughton se esfregando na Vicki? Ou o 3º na Jo Grant? Tudo isso é tão inconcebível que é até vergonhoso levantar a hipótese.

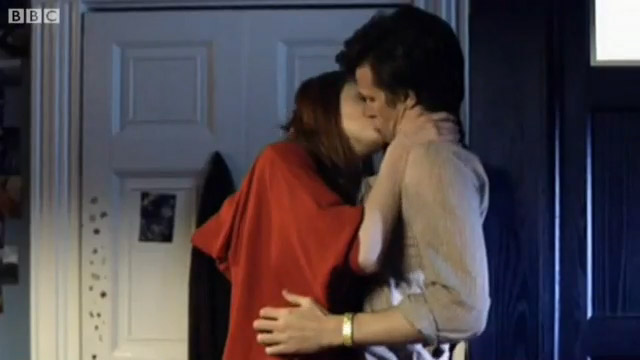

Na série moderna, o relacionamento de Rose com o Doutor alcança um outro nível, é verdade, mas que não se concretiza jamais. David Tennant definiu o relacionamento entre eles como “uma história de amor sem amassos”. Rose ama o Doutor (desde Eccleston), e é correspondida, mas o foco nunca é esse. Eles se divertem. Eles são amigos. Eles fazem coisas que amigos e até namorados fazem – sem a pegação. E isso é gostoso de se ver.

Voltemos. Na 6ª temporada, Amy Pond perde totalmente o foco. A personagem passa por uma transformação enorme – ela tem uma filha, que é raptada – e no episódio seguinte, ela pouco está preocupada em saber o que vai acontecer. O Doutor promete que ela ficará bem, é verdade, afinal, sabemos que Melody Pond é River Song, mas não fica crível. A ordem dos roteiros não bate, a conta não fecha. Se Amy precisou de tantos psiquiatras para superar o Doutor na infância, é difícil acreditar que sua filha perdida em algum canto da galáxia seria facilmente superável. No episódio A Good Man Goes to War, ele próprio um espetáculo que dispara informações a cada segundo, sempre com o discurso de que o Doutor é um mito, e que precisa ser destruído, Amelia logo aparece dizendo que o pai daquele bebê é um homem incrível, o último de sua espécie – péra, ela tá falando do Doutor ou do Rory? Ora, Rory sempre foi o saco de pancadas, o alívio cômico, um ninguém comparado à genialidade absoluta do Doutor. Não desce.

Entra em cena River Song, mais forte do que nunca, e se envolve romanticamente com o Doutor. A interpretação de Alex Kingston por si só é realmente incrível – ela é uma boa atriz, e confesso, tem ótimos momentos – mas o tom de flerte dela não combina em nada com a personalidade do 11º, que várias vezes dá a entender que sexo é algo que humanos fazem e que ele não tem absolutamente nada a ver com isso (lembrando que ele tem uma neta). Alguns podem dizer que é justamente isso que faz a química ser tão incrível. Justo. Mas eu não consigo me interessar por essa “história de amor”. É forçada demais. Se River é tão independente, por que tudo que ela faz aponta que ela é totalmente vítima de sua paixão pelo Doutor? Enquanto todo mundo acredita que ela é uma badass motherfucker, no fundo ela só é uma garota apaixonada por um cara e que vive sua vida em torno disso. Nada espantoso: o Moffat já fez diversas declarações machistas (just Google it). River Song deveria ter permanecido para sempre na Livraria.

Quanto ao uso que faz dos personagens já estabelecidos, Moffat se atrapalha e reescreve mitos a seu bel-prazer. Enquanto a série levou anos para construir mocinhos e vilões, ele prefere pegar esses mesmos vilões e transformá-los em mocinhos – just because. É verdade que os roteiristas devem manipular seus roteiros para dar o efeito de sentido desejado para contar sua história, mas não era melhor ter inventado seu próprio programa? Ou, no mínimo, ter criado novas raças e personagens?

Vejamos o caso dos Sontarans. Quem não assistiu a série clássica acredita que eles sejam uma raça militarista – como visto na era Davies – mas que resolveu “amolecer o coração” e virar amiguinho do Doutor. Aqui, o roteiro conduz a algo que a gente nem viu acontecer, mas que coloca Strax sendo legal como uma punição que também não fica bem explicada. Recomendo o especial The Two Doctors para vocês verem do que os Sontarans são realmente capazes. Os Silurianos também passam por uma grande transformação, não apenas física, mas também de comportamento. Ao cooperar com o Doutor e se mesclar com humanos, Vastra ganha traços de carisma que não são próprios de sua raça. Dessa forma, a decisão de colocar o trio Strax, Vastra e Jenny de alívio cômico também trata-se de um equívoco. Sontarans não são bonzinhos, Silurians, os homo reptilia, odeiam homo sapiens e Jenny só existe porque Vastra existe – a não ser que ela seja a filha do Doutor regenerada (esse sim seria um lindo plot twist). A sensação que fica é de que a era Moffat é uma grande fanfiction de gosto duvidoso.

Não pretendo ser injusta. A era Moffat tem, sim, momentos bons. Momentos que me fizeram chorar, que me fizeram pensar “uau, essa é mesmo minha série favorita”. Como esquecer Vincent and the Doctor, com Van Gogh percebendo o quão incrível ele era só porque o Doutor levou ele pro futuro? E The Doctor’s Wife, onde a Tardis se torna uma pessoa – uma mulher! – e faz o Doutor se emocionar? É lindo. A regeneração de Mels na River Song é demais. Os episódios com o Craig e Stormaggedon são fofos. Com Jenna Coleman, não dá pra deixar de citar Asylum of the Daleks, The Snowmen e Rings of Akahten. Episódios conhecidos como fillers costumam ser bem legais (com exceções: Cold War nem precisava existir). É uma verdade estabelecida no fandom de que Moffat se dá muito bem escrevendo fillers (oi, Blink?), mas como showrunner, é outra história.

A era Smith está no fim. Com The Day of the Doctor e o especial de Natal, ele fecha seu ciclo, e deve deixar pontas soltas. No ano que vem, Moffat continua seu trabalho como showrunner, dessa vez com um novo ator, Peter Capaldi, que é totalmente diferente de Matt, e com Jenna Coleman, que continua como Clara Oswald. O que devemos esperar? Temos poucas informações. Mark Gatiss já disse que Capaldi será menos nobre que Smith, mas eu vou além: Capaldi deve diferir de Smith de várias maneiras. Deve, sim, continuar como o timelord que amamos, excêntrico, inteligente, brilhante… mas quero que essa megalomania acabe logo pra voltar a assistir Doctor Who como eu assistia antes: com aquela sensação gostosa no final, de ter passado 50 minutos curtindo um bom pedaço de entretenimento. Com teorias, sim, mas sem estresse, sem loucura, sem flashes de câmera, sem badalação. Que o Doutor volte a passear na Tardis em paz, sem se sentir um Deus, sem essa sombra de “já vivi demais”. O Primeiro Doutor também se sentia velho e cansado, e era a reencarnação mais jovem na tela. Assim como Bill foi em paz, que Capaldi traga de novo essa calma própria de um velhinho que sabe que fez tudo que pôde para melhorar a vida dos habitantes dessa galáxia infinita. E se essa execução não for possível nas mãos do Moffat, que ele dê lugar a outra pessoa. Talvez até para o próprio Mark Gatiss, que é apaixonado por Doctor Who e é responsável pelo especial An Adventure in Space and Time, sobre as origens do show. Esse especial, sim, é que promete…